使いこなしのテクニックノイズの除去 ~ノイズの種類について~ ノイズの種類ごとに、最適な除去方法をご案内します。

アナログ録音をすると、どうしてもノイズが入ってしまう場合があります。

あとでノイズは除去できるから、かまわず録音してしまった」ということがあるかもしれませんが、ノイズを除去するエフェクトを使用すると、どうしても原音の必要な成分にまで影響を及ぼしてしまいます。また、ソースによってはノイズを低減することはできても、完全にノイズを取り除くことができない場合もあります。

そのため、録音時にできる限りノイズを最小限に抑えるのが基本です。

ノイズが入ってしまった場合、録り直しができるのであれば、以下の対策を参考にノイズを抑えた状態で録り直してください。それでも入り込んでしまった場合、また録り直しができないソースの場合は、その除去方法をノイズの種類別にご案内していますのでお試しください。

ノイズの原因と対策、その除去方法

以下のリンクをクリックすると、各ノイズの詳細が表示されます。

レコード再生時の「パチパチ、プツプツ」というスクラッチノイズ

原因と対策

レコード盤の溝にあるホコリや静電気により、「パチパチ、プツプツ」というスクラッチノイズが入ることがあります。録音前にレコードクリーナーや静電気防止スプレー等でできるかぎりノイズを抑えるようにしてください。

除去方法

音質劣化が少なくハイクオリティな 「Sonnox DE-CLICKER(デクリッカー)」がお勧めです。使い方は、Sound it! Lesson の Restration メニューにある DE-CLICKER の項目を参照してください。

DE-CLICKERは、ABILITY, Sound it! 8 Premium, Sound it! 7 Basic, Digital Sound Cleanerに収録されています。

スクラッチノイズ除去機能を使用することもできます。

- 波形をドラッグし、スクラッチノイズ除去をかける範囲を指定します。

スクラッチノイズの除去をする場合、内部的にファイルを展開して処理するため、一時的にHDDを大量に使用します。一度に長いデータの加工を行おうとすると、HDDの空きが少なくなりOSが不安定になる場合がありますので、1回に処理する範囲は5分程度に抑えてください。尚、一時的に展開したファイルはSound it!が内部的に削除します。 - 「加工」メニューより「スクラッチノイズの除去」を選択します。

- 「Threshold」と「Depth」のフェーダーを上下に動かし「試聴」ボタンで試聴をします。

ノイズの種類やレベルにより適正な値は異なりますので、何度も試聴をしながら ノイズが最小になるよう調節してください。 値が決まったら「OK」をクリックしてください。

ダイアログ内の各パラメータの意味につきましては、マニュアル、または製品のヘルプを参照してください。

録音時に録り込んでしまう直流(DC)電圧のノイズ

原因と対策

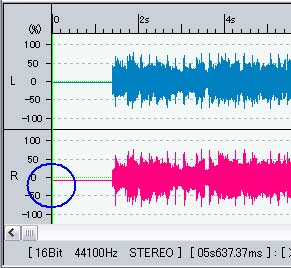

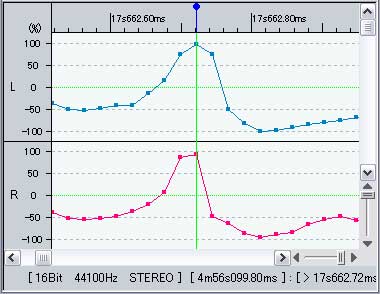

使用しているオーディオインターフェイスのA/D(アナログからデジタル)変換部分で何らかの異常により直流成分(DCオフセット)が発生すると、音声信号と一緒に取り込まれて以下の図のように、信号のゼロ(無音部分)位置がずれている状態になります。

DCオフセットは、パソコン内蔵のサウンド機能や、安価なサウンドカードを使用すると発生する場合があります。DCオフセット自体は、再生中継続して聴こえるものではなく、再生開始と停止時に「プツッ」というクリックのような音が発生します。

除去方法

「DCオフセットの除去」を使用します。

「加工」メニューより「DCオフセットの除去」を選択します。

DCオフセットがある場合は、「除去しますか?」と表示されますので「はい」をクリックします。DCオフセットがない場合は、「ありません」と表示されます。

ブーンという電源系の信号が入り込むハムノイズ

原因と対策

「ブーン」という低い商用電源の周波数、またはその整数倍の倍音を含むノイズを「ハムノイズ」といいます。商用電源の周波数は、東日本では50Hz、西日本では60Hzになります。

原因として、以下のことが挙げられます。

- コンセントに接続した電源ケーブルとオーディオケーブルが絡み合っている。特に大きな電量が流れるような機器の電源ケーブルと、オーディオケーブルは必ず離してください。

- アースが正しくとられていない。アース端子の付いている機器は正しくアースを接続してください。

- 配線周りや機器の入力端子付近にACアダプターなど電源トランスを含むものがある。入力インピーダンスが高い入力端子に、電源ケーブルや他の機器の電源部分を近づけないでください。ダイナミックマイクはその構造上、磁気の影響を受けやすく、近くにACアダプタなど電源トランスを含む機器などがあると、ハムノイズの原因になります。

マイクで拾ったハムノイズはたとえわずかなレベルでも、音声と一緒にマイクプリアンプなどで増幅されてしまうため耳障りなレベルになります。マイクをこのような機器から遠ざけて設置してください。 - 接続プラグ、またはジャックなどが汚れている、サビている。(接触不良)

- プラグとジャックがしっかり接続されていない。(接触不良)

- ケーブルの内部やプラグとケーブルの接合部分で断線している。 プラグを差込みなおし、プラグとジャックがしっかり接続しているか、プラグ、ジャックに汚れがないかなどを確認してください。接点復活剤などでプラグ、ジャックを掃除したり、同じタイプの別ケーブルと取り替えてみるのも問題の発生箇所を確認するのに有効です。

除去方法

音質劣化が少なくハイクオリティな 「Sonnox DE-BUZZER(デブザー)」がお勧めです。使い方は、Sound it! Lesson の Restrationメニューにある DE-BUZZER 項目を参照してください。

DE-BUZZERは、ABILITY, Sound it! 8 Premium, Sound it! 7 Basic, Digital Sound Cleanerに収録されています。

「イコライザ」を使用して、50Hz(東日本)/60Hz(西日本)のゲインを下げることもできます。

- 波形をドラッグし、ノイズ除去をする範囲を指定します。

*ファイル全体の場合は「編集」メニューから「全てを選択」 - 「加工」メニューから「エフェクト」→「イコライザ」を選択します。

- 以下の数値に設定してください。各つまみの数値を変更して「Enter」キーで確定してください。

*ここでは、例としてハムノイズが電源周波数の2倍の場合を挙げています。

東日本の場合

西日本の場合

- 「PLAY」ボタンをクリックし、試聴します。

- 問題がなければ「OK」をクリックしてください。

*ソースによってはノイズが除去できない場合もあります。

「イコライザ」についての詳細は、「エフェクターの基礎知識~イコライザ~」を参照してください。

カセットテープなどからはいる「サー」「シー」というヒスノイズ

原因と対策

カセットテープなど、磁気テープにアナログ録音したときに発生する「サー」とか「シー」といったノイズを(テープ)ヒスノイズといいます。

この他、録音機器(マイクアンプやミキサーなど、A/D変換直前までのアナログ回路)の残留ノイズ(ホワイトノイズ)なども含まれます。

アナログ録音のテープデッキには「Dolby B」「Dolby C」「dbx」といったノイズリダクション機能付きのものがあります。これらを使って録音したテープを再生する場合は、必ず、使用したノイズリダクションのタイプ(「Dolby B」「Dolby C」「dbx」)がオンになっていることを確認してから Sound it! などへ録音してください。

除去方法

音質劣化が少なくハイクオリティな 「Sonnox DE-NOISER(デノイザー)」がお勧めです。使い方は、Sound it! Lesson の Restrationメニューにある DE-NOISER の項目を参照してください。

DE-NOISERは、ABILITY, Sound it! 8 Premium, Sound it! 7 Basic, Digital Sound Cleanerに収録されています。

「スクラッチノイズ除去」でも対処できないような瞬間的なノイズ

原因と対策

レコードに大きな傷がある場合やスイッチ切り替え時の「バチッ」といった大きなノイズは「DE-CLICKER」や「スクラッチノイズ除去」でも取ることができないことがあります。

除去方法 〜その1〜

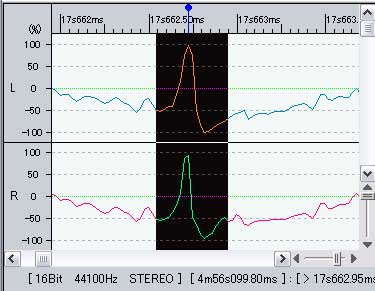

ノイズの状況にもよりますが、ほんの一瞬、数100usくらいであればその部分をゼロクロスしてカット、または消去しても人間の耳ではとくにノイズとして判断できません。

- 「横方向拡大/縮小カーソル」に持ち替え、マーカーを中心に波形を拡大します。

波形拡大時にノイズの位置を見失ってしまう場合は、こちらを参照して下さい。 - ノイズの入っている部分は例えば図1のように波形が飛び出したりしています。その区間が微小な場合は、範囲選択して消去するか、削除して下さい。

- 「表示」メニュー→「全体表示」にしてからマーカーの少し前から再生し、修正した部分に問題がないかどうかを確認してください。

修正した部分に問題があり、元に戻したい場合は「編集」メニューより「元に戻す・アンドゥ」をクリックすると元に戻ります。

図1(編集前)

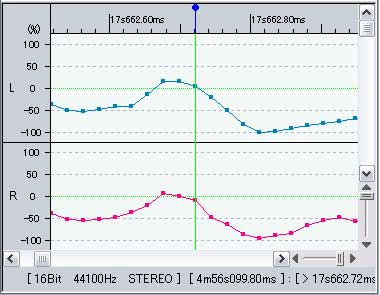

図2(編集後)

除去方法 〜その2〜

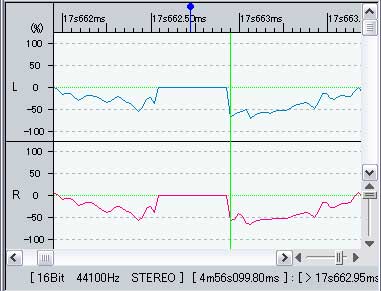

サンプル単位の修正をおこないます。

- データを再生し、ノイズの入っている箇所にマーカーをつけます。

- 「横方向拡大/縮小カーソル」に持ち替え、マーカーを中心に波形を拡大します。

波形拡大時にノイズの位置を見失ってしまう場合は、こちらを参照して下さい。 - サンプル単位で修正しますので、図3のようにサンプル点が表示されるまで拡大します。

- サンプル修正カーソルに持ち替えて図4のように波形がなめらかになるよう書き換えてください。

- 「表示」メニュー→「全体表示」にしてからマーカーの少し前から再生し、修正した部分に問題がないかどうかを確認してください。

修正した部分に問題があり、元に戻したい場合は「編集」メニューより「元に戻す・アンドゥ」をクリックすると元に戻ります。修正後に全体表示をした場合、波形描画の情報が更新されていない為、修正前の波形が表示されてしまうことがありますが、実際の音声データは修正されています。 修正後のデータを保存してから再度読み込みをすると波形描画の情報が更新され、修正できていることが確認できます。

図3(編集前)

図4(編集後)

曲間などの無音状態部分で音に含まれる小さなノイズ

原因と対策

曲と曲の間の静かな部分では、小さな音量のノイズでも、他の音声にマスキングされないため非常に目立ちます。

除去方法

「ノイズゲート」を使用します。

- ノイズを消したい部分をドラッグして範囲選択します。

ファイル全体の場合は「編集」メニューから「全てを選択」 - 「加工」メニュー→「エフェクト」→「Dynamics」→「NoiseGate」をクリックします。

- 「Type1」から「Type5」までを「test」で試聴し、適切と思われるタイプを選択します。

- THRESHOLD, ATTACK, RELEASE, HOLD, CONTROLの各値を、試聴ながら更に微調整します。

- 値が決まったら「OK」をクリックしてください。

元のデータによってどのTypeが適切であるかはそれぞれ違います。 聞き比べて設定してください。

「ノイズゲート」は一定レベル以下の信号をノイズとみなして無音にします。 レベルだけで判断しますので、ノイズとみなすレベルを高く設定すると、小さな信号もカットされてしまいます。例えば、徐々に消えていく音の余韻が不自然に切れてしまうこともありますのでご注意ください。ノイズゲートについての詳細は、「エフェクターの基礎知識~ノイズゲート~」を参照して下さい。

除去することのできないノイズ、音声

余計な話し声や咳払い

会議やライブの録音をすると、マイクの近くにいた人の話し声や咳払いなどが入ってしまう場合があります。

背景に何も音声がない場合であればその部分を選択してカットしてしまうことができますが、必要な音声を残したまま、特定の音声のみを取り除くことはできません。

特定の楽器パート

正確にはノイズではありませんが、市販の音楽CDからギターだけを取り出したい、など特定のパートを取り出すことはできません。「センターキャンセラー(センターキャンセル)」により、特定の定位にある音の中から、指定した帯域の周波数成分を消去することは可能です。例えば、中央を指定することで、データによってはボーカルパートを目立たなくし、カラオケを作成することが可能です。

【注意】

ピンポイントで狙った音だけを消す機能ではありません。同じ定位、帯域に含まれる音声成分全てが対象ですので、必要な音が影響を受け小さくなったり、設定した定位、帯域外にある目的の音は残ることになります。

操作方法につきましては、「Sound it! Lesson ~ センターキャンセラー(センターキャンセル)」を参照してください。

録音時に割れて(レベルオーバーでクリップして)しまった音声

録音時の入力レベルが大きすぎると、音が割れてしまうことがあります。一定のレベルを超えた音声は、データとして録り込む事ができていないため、その部分についてはデータがなく、あとで修正を行うことができません。

録音前にソースの中で一番盛り上がる部分(音声レベルの高い部分)をテスト再生し、最大レベルを超えないように調節してから、録音をはじめてください。詳しくは、テクニカルサポートページをご参照ください。